Mais elle est où la tension ?

Figure 1 : Schéma de la mesure de photoémission X in operando permettant de sonder le champ électrique dans le plan et hors du plan.

L’optoélectronique est un domaine de la science des matériaux où l’interaction entre la lumière et la matière est contrôlée à l’aide d’outils électroniques, la tension étant l’outil privilégié. Les semi-conducteurs jouent un rôle central dans ce domaine. Des membres de l’équipe Physico-chimie de l’INSP se sont concentrés spécifiquement sur les matériaux bidimensionnels constitués de dichalcogénures de métaux de transition et sur leurs hétérostructures. Ces dernières ont été décrites comme une technologie de type « LEGO », car différentes propriétés — semi-conductrices, isolantes ou métalliques — peuvent être combinées sans contrainte d’épitaxie. Cette approche s’est révélée particulièrement fructueuse au cours des dernières années pour la conception de diodes électroluminescentes (LED) et de lasers. Cependant, l’optimisation de tels dispositifs nécessite désormais une connaissance fine de la structure électronique. De plus, pour être pertinente, cette caractérisation doit être réalisée operando (i.e. dans le composant en fonctionnement), de manière à prendre en compte l’environnement diélectrique réel ainsi que les effets du champ électrique appliqué. Grâce à l’imagerie par émission de photons X, l’équipe a sondé la distribution du potentiel dans et hors du plan d’une hétérostructure WS₂/MoSe₂, et montré que certains résultats s’écartent des prédictions électrostatiques intuitives.

Dans un dispositif tel qu’une LED, le champ électrique appliqué doit être localisé sur la couche optiquement active, tandis que la chute de potentiel doit être aussi limitée que possible au niveau de l’électrode et de la couche de transport de charge qui amènent sélectivement les porteurs vers la couche émettrice. Par conséquent, la capacité à sonder la distribution spatiale du champ in operando est essentielle. Dans une hétérostructure de van der Waals, deux cas extrêmes peuvent être étudiés. Lorsque la résistivité des deux feuillets est similaire, la chute de potentiel doit être comparable à celle d’une homostructure. En revanche, lorsque la conductivité des feuillets est différente — par exemple lorsque l’un d’eux est métallique — ce dernier fixe son potentiel à une valeur homogène, tandis que le feuillet résistif accumule la chute de tension.

Afin de sonder de telles cartes d’énergie, les chercheurs de l’INSP, en collaboration avec des collègues de l’IMPMC, utilisent les installations de la ligne de lumière Antares au Synchrotron Soleil. Le faisceau submicronique de cette ligne permet de sonder localement un spectre de photoémission (voir Figure 1). Cela permet de suivre le décalage de l’énergie de liaison à travers le composant. De plus, grâce à la haute résolution spatiale de l’instrument, il est même possible d’accéder à l’orientation du champ électrique à la fois dans le plan (polarisation de drain) et hors du plan (polarisation de grille).

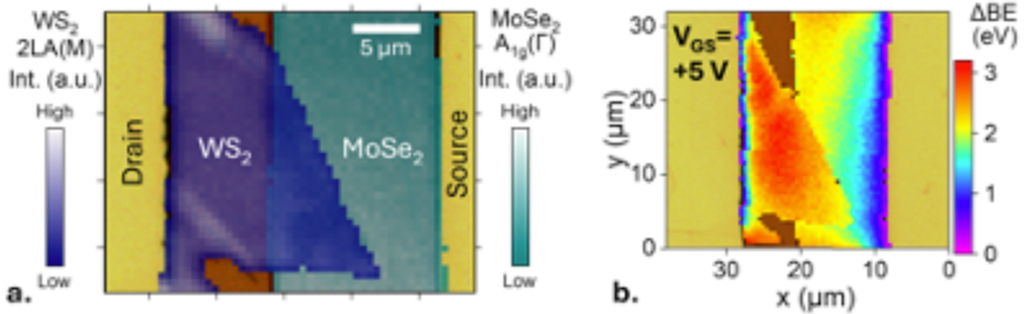

L’équipe a appliqué cette méthode au cas d’une hétérostructure WS₂/MoSe₂. Cette dernière a d’abord été caractérisée par cartographie chimique. Pour cela, une carte Raman a été acquise à l’aide de la plateforme INSIDE de l’INSP (Figure 2a), permettant une localisation précise des deux feuillets. Ensuite, sur la ligne Antares, l’échantillon a été caractérisé sur la même zone ; pour chaque point, un spectre correspondant au W 4f (pour WS₂) et au Se 3d (pour MoSe₂) a été enregistré. Les chercheurs ont ensuite suivi le décalage de l’énergie de liaison lorsque les tensions de drain et de grille étaient appliquées (voir Figure 2b).

Des résultats contre-intuitifs ont été observés. Par exemple, même si les électrodes sont fabriquées dans une zone du feuillet homogène en épaisseur, la chute de potentiel est impactée par des zones plus épaisses, même si elles sont éloignées de la zone électriquement active du feuillet. L’équipe a également remarqué que, dans le cas de l’hétérostructure WS₂/MoSe₂, l’interface entre les feuillets n’accumule pas une part importante de la chute de potentiel, tandis que des barrières de Schottky se forment clairement à l’interface avec les électrodes. Leur imagerie directe permet donc de quantifier leur extension spatiale.

Figure 2 : Imagerie de microscopie corrélative. a. Image superposée de la microscopie optique et de la cartographie chimique Raman obtenue à partir de l’intensité du mode 2 LA du WS₂ et du mode A₁g du MoSe₂. b. Carte du décalage de l’énergie de liaison induit par l’application d’une tension de grille de 5 V pour le même dispositif que celui de la partie a.

Les chercheurs souhaitent désormais étendre ce résultat à l’autre cas extrême, où la conductivité des feuillets diffère fortement. Ce travail conduira à l’établissement de règles de conception pour les électrodes, afin que le champ électrique soit appliqué plus efficacement. L’enjeu de ces travaux est de concevoir des dispositifs économes en énergie.

Référence

Electric Field Distribution within a Van der Waals Heterostructure, D. Mastrippolito, M. Cavallo, E. Bossavit, C. Gureghian, A. Colle, T. Gemo, G. Strobbia, D. De Pesseroey, M. Paye, A. Khalili, H. Zhang, J. Biscaras, J. K Utterback, P. Dudin, J. Avila, E. Lhuillier, D. Pierucci, Nano Letters 25, 11340 (2025)

Contacts

mastrippolito(at)insp.jussieu.fr

pierucci(at)insp.upmc.fr